5分で分かる!シンプルな温泉分析書の読み方

温泉のプロフィールを理解して湯巡りを深く楽しむ4つのポイント温泉のプロフィールこと「温泉分析書」を現地で簡単に理解して楽しむ4つのポイントを別府八湯温泉道の名人が5分で解説! 必見の項目から特徴を知り、泉質の違いを感じて旅を彩る湯巡りの入門編!

温泉分析書ってそもそも何?

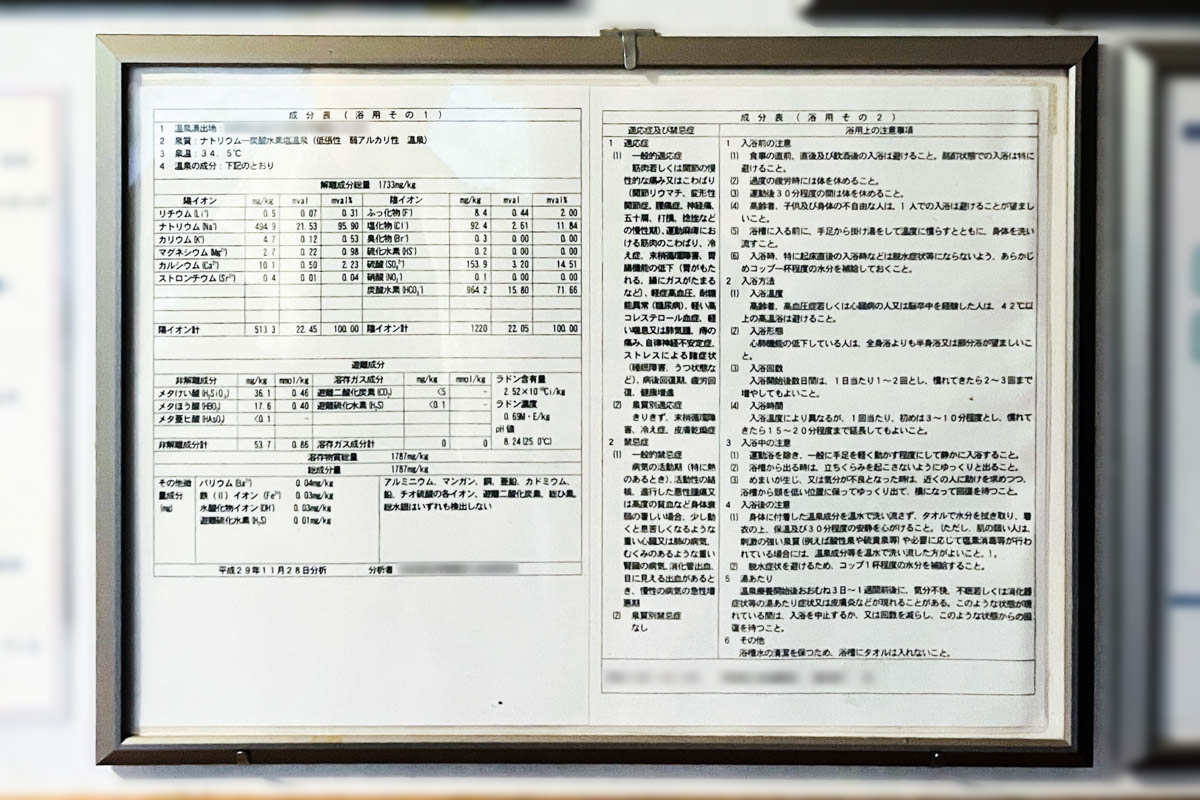

旅行やお出かけで温泉に行くと、ロビーや脱衣所に「温泉分析書」と書かれた紙が掲示されているのを目にしたことがあると思います。

↓コレのことです。

ただ、色々書いていて読んでもよくわからない…という方も多いかと思います。

一方でこの分析書は、温泉の特徴を定量的にも定性的にも表す、いわば温泉のプロフィール! ポイントさえ理解できれば、これから入る温泉をより深く感じて味わうことができるようになります。

この記事では、そんな温泉分析書で初めに理解したい4項目と、特徴の読み取り方を5分で解説します!

温泉分析書で初めに見るべき4項目

温泉分析書には文字も数字もたくさん書かれていますが、まず見てほしいのは以下の4項目です。

- 泉質(例:含硫黄ーナトリウムー塩化物泉)

成分の特徴を端的に表すキーワード - pH(例:8.2)

温泉の特徴を端的に表す数値 - 溶存物質量(例:3,250mg/kg)

温泉成分の濃さが分かる - 適応症(一般的適応症と泉質別適応症)

温泉療養で効果が期待できる可能性がある症状

それぞれの例のキーワードに見覚えのある方も多いのではないでしょうか。以降で、それぞれのキーワードや数値の見方を分かりやすくご紹介します!

泉質名&pHは特徴を表すキーワード

「泉質名」で温泉の種類を理解する

「泉質」とは、温泉の中でも特に成分等の条件を満たした「療養泉」につけられる成分の違いによる分類で、日本では以下の10種類に分類されます。それぞれの泉質を簡単な特徴と合わせてご紹介します。

-

単純温泉万人に優しい滑らかな肌触り

-

塩化物泉湯冷めしにくい”熱の湯”

-

炭酸水素塩泉美人の湯の代表格

-

硫酸塩泉美人の湯の代表格

-

硫黄泉香りは誘う雰囲気は随一&実は美人の湯。

ただし刺激は強め。 -

酸性泉酸っぱいほどに抗菌力の湯。

ただし刺激は強め。 -

二酸化炭素泉肌に付く泡が楽しい。

-

含鉄泉濁り湯に歴史を感じる

-

放射能泉ラドン成分が体に良い刺激

-

含よう素泉独特な香りが雰囲気を高める

※泉質の組み合わせにより、必ずしも記載の特徴を持たない場合もあります。

いずれも端的なキーワードで記されている一方で、温泉分析表にはもっと長々と書いていることが多いです。

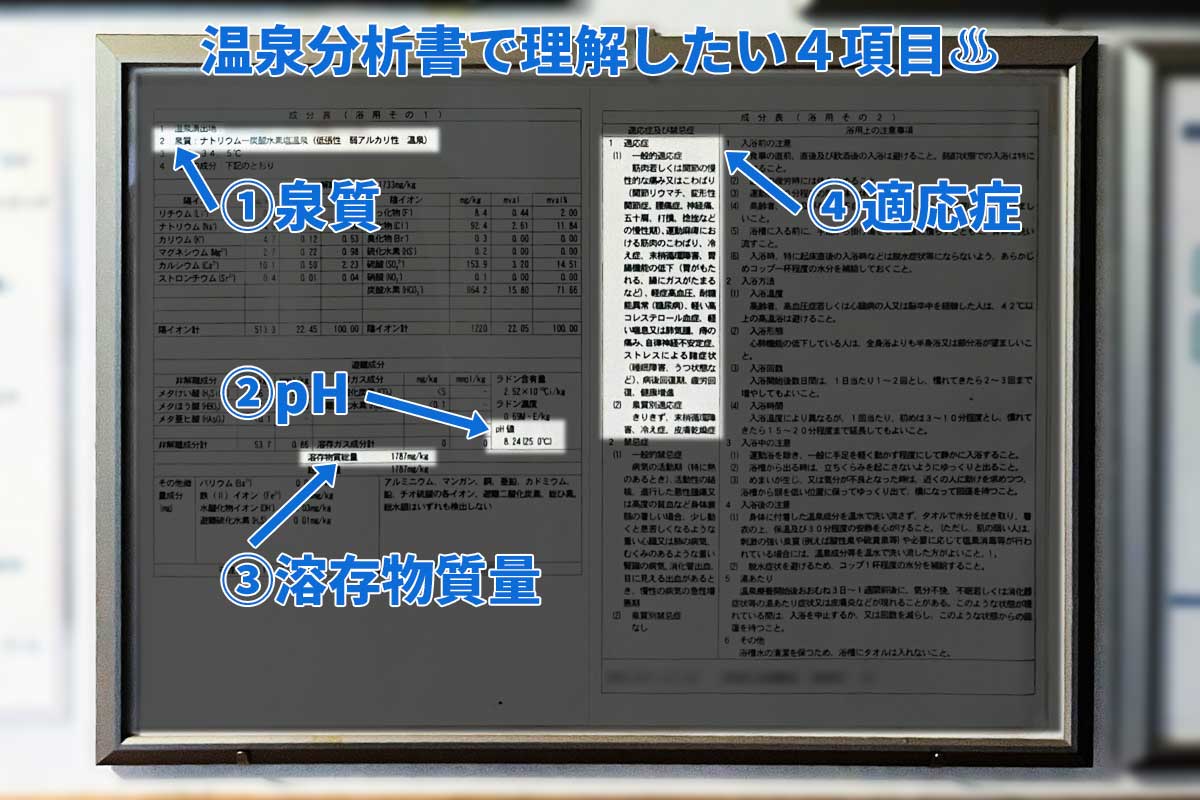

例えば、私も大好きな北海道は川湯温泉の泉質は「酸性・含硫黄・鉄(Ⅱ)-ナトリウム-硫酸塩・塩化物泉」です。

この時の泉質はどう読み取ればいいのでしょう?

ざっくりというと左から順に、特徴が強かったり成分量が多い順に並んでいますので、左から順番に漢字のキーワードを拾って、すべてのANDを取ればOKです!

つまり、川湯温泉の場合は、酸性泉+硫黄泉+含鉄泉+硫酸塩泉+塩化物泉の計5つの特徴を併せ持った温泉だと理解します。

5つもあればとても効きそうな気がしてきますよね(笑)

例:ナトリウムー塩化物・硫酸塩泉なら、塩化物泉+硫酸塩泉

※一部例外があります。

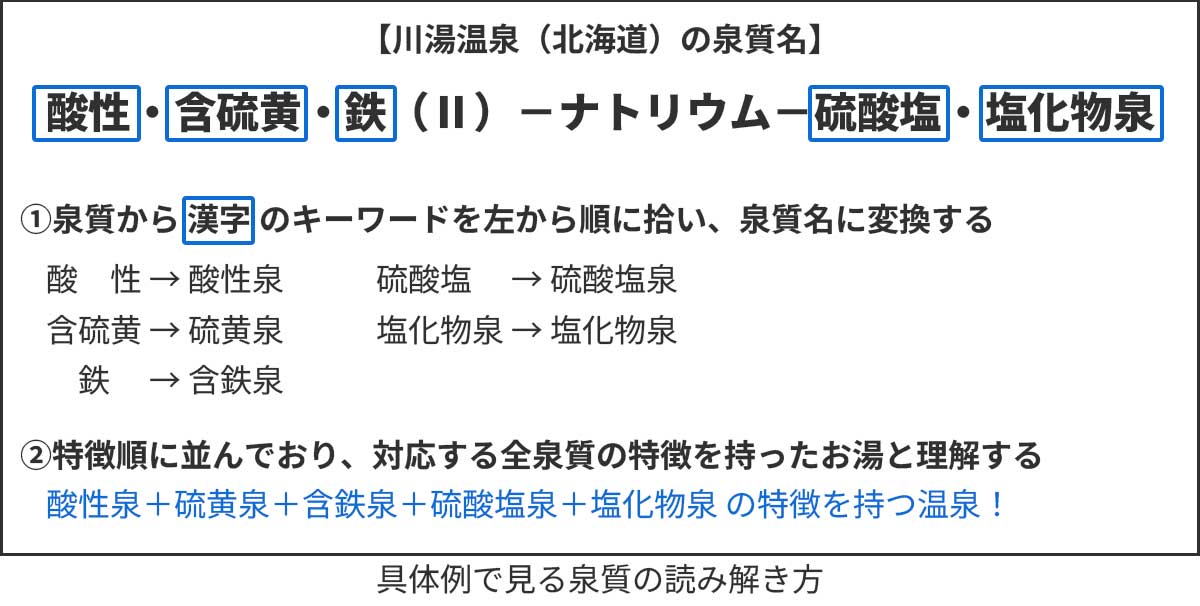

pHの見方は?

pHはアルカリ性や酸性といった液性をあらわす数値ですが、温泉も大地の成分が溶けた水溶液なので、その場所によって液性が異なります。ざっくり以下の数値を参考に特徴分けするとわかりやすいです。

- pH>8.5超:アルカリ性の「美人の湯」

- pH=7:中性

- pH<3未満:酸っぱい温泉として「抗菌力の湯」

ちなみに、先ほどからご紹介している川湯温泉はpH1.8の強酸性!

逆に、山梨県の”ほったらかし温泉”はpH10を超えるアルカリ性の強い温泉です。

これらの泉質があれば美肌効果も期待して入るのもオススメ。なお、お風呂を出たら保湿をお忘れなく!

日本に多い泉質は?

少し古いですが2004年に環境省が行った調査[1]によると、2つの泉質が6割を占めており、1位が単純温泉、次いで塩化物泉とのこと。

ただし、先ほどご紹介した通り、表記上は「塩化物泉」でも実際はほかの泉質が複合することも多いので、多彩な泉質をあちこちで楽しめます。

| 主たる泉質 | 割合 | |

|---|---|---|

| 1位 | 単純温泉 | 32% |

| 2位 | 塩化物泉 | 27% |

| 3位 | 硫酸塩泉 | 11% |

| 4位 | 炭酸水素泉 | 10% |

| 5位 | 硫黄泉 | 8% |

| 5位までの割合 | 89% | |

トップ5種で9割近いことから、残りの泉質はレアといえます。特に二酸化炭素泉は1%もないため、ぜひ機会を作って現地で味わいたい温泉の一つです。

溶存物質量で成分の濃さを理解する

「泉質」は温泉に溶けている成分とその量によって決まりますが、基準を超えたうえで、成分の濃さは温泉によってかなり差があります。そんな温泉に溶けている成分量(≒濃さ)が分かるのが、「溶存物質量(ガス性のものを除く/以下同様)」の数値です。

例えば、塩化物泉・硫酸塩泉・炭酸水素塩泉(この3つを塩類泉と呼びます)は溶存物質量が温泉水1kgあたり1,000mg以上が条件の一つですが、時には10,000mgを超える温泉も目にします。

一概に濃ければ良いというものではありませんが、温泉気分を盛り上げる数値として、成分の濃さも理解するとより楽しくなるかと思います。また、濃い場合は湯あたりしやすい傾向もありますので、以下の基準で見比べると良いかと思います。

入浴剤との違いを比べてみる

温泉成分の濃さを比べるにあたり、わかりやすいのは入浴剤との比較かと思います。

家のお風呂でよくあるケースで、約200Lのお湯に対して一袋30gの入浴剤を入れてすべてが溶けたと仮定すると、入浴剤入りのお風呂の溶存物質量は単純計算で30g/200kg=150mg/kgとなります。

すなわち、塩類泉の条件を最低限満たすにも入浴剤を7袋は入れないといけません(笑) 温泉と入浴剤での濃さの違いが垣間見えるかと思います。

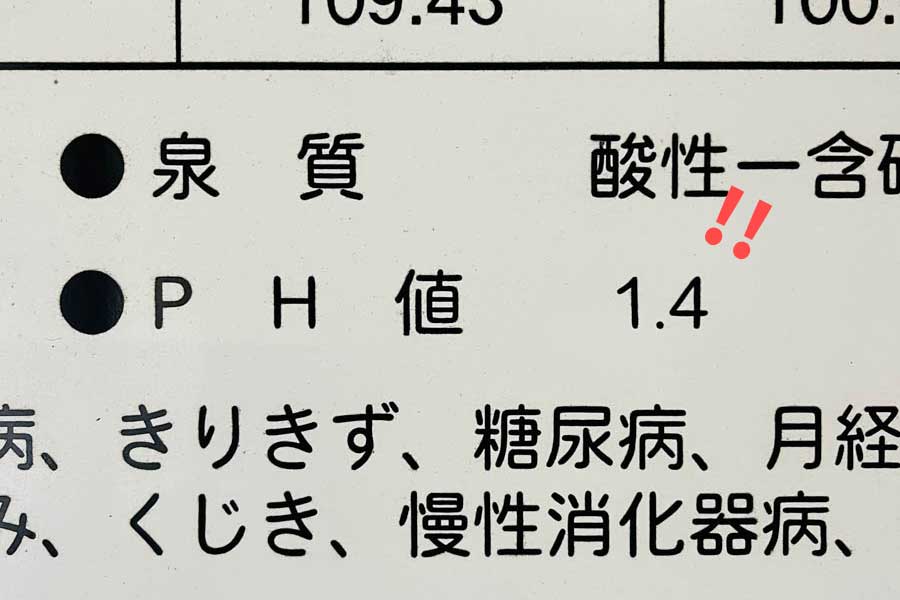

適応症で期待できそうな効果を知る

最後に「適応症」のご紹介です。よく”効能”と呼ばれることもありますが、温泉(療養泉)の場合は「適応症」と呼ぶのが正確です。温泉療養によって効果が期待できる可能性がある症状を一覧にしたもので、泉質と対応しています。

また、適応症は「一般的適応症」と「泉質別適応症」の2つに分けて表記されていることがありますが、特にチェックすべきは「泉質別適応症」です。

前者は全温泉に共通のざっくりいうと温まれば期待できる効果で、率直に言い換えると家のお風呂でも期待できる効果とも言えます。他方で、泉質別適応症は泉質によって現れる特徴ですので、こちらを読むと、より温泉を味わえることでしょう。

いかがでしたでしょうか。この記事が皆さんの温泉巡りを彩る一助になれば幸いです!

参考ページ

- 環境省「温泉利用施設に関する調査結果について(概要)」

なお、泉質は当時の分類によるものです。また、表の数値は小数点処理のため一致しません。